|

Das Geburtstagsparadoxon 1. Fall:

In einem Zimmer befinden sich z.B.

23 Personen. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 2 Personen am

gleichen Tag Geburtstag haben (Ereignis A)?

Um diese Wahrscheinlichkeit P(A) zu berechnen geht man

zunächst von der Gegenwahrscheinlichkeit

Die (Laplace-)Wahrscheinlichkeit P(A) eines Ereignisses A erhält

man, indem man die Anzahl |A| der für A günstigen Ergebnisse durch

die Gesamtzahl m der möglichen Ergebnisse dividiert.

Entsprechendes gilt für das Gegenereignis

Damit gilt für die Wahrscheinlichkeit P(A):

Mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 50,7 %

haben mindestens 2 von 23 Personen am gleichen Tag Geburtstag.

Das Ergebnis ist für viele Menschen verblüffend und

wird deshalb als Paradoxon bezeichnet.

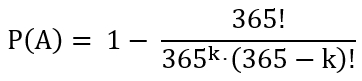

Allgemein gilt für die Wahrscheinlichkeit, dass

mindestens 2 von k Personen

am gleichen Tag Geburtstag haben:

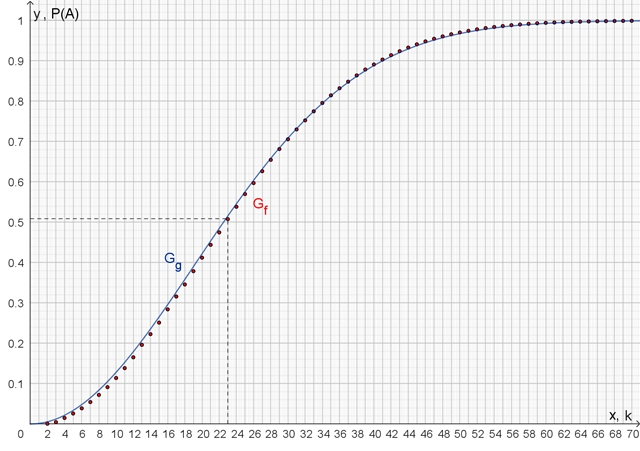

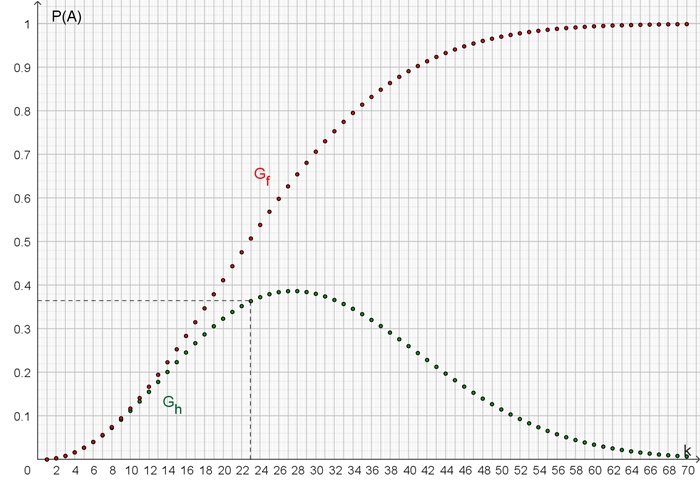

Grafische Darstellung Gf

für die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 2 von k Personen

am

gleichen Tag Geburtstag haben

Näherung durch die Funktion mit der Gleichung

2. Fall:

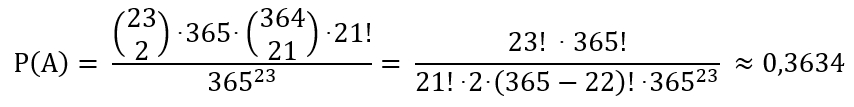

In einem Zimmer befinden sich z.B. 23 Personen. Wie groß ist dann die

Wahrscheinlichkeit, dass genau 2 Personen am gleichen Tag Geburtstag haben

(Ereignis A)?

Mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr

36,3 % haben genau 2 von 23 Personen am gleichen Tag Geburtstag.

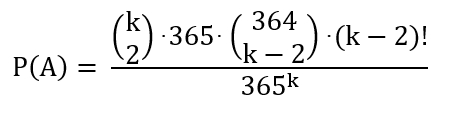

Allgemein gilt für die Wahrscheinlichkeit, dass

genau 2 von k Personen

am gleichen Tag Geburtstag haben:

Ab der Anzahl k = 28 von Personen wird wird es

unwahrscheinlicher, dass genau 2 Personen (und nicht mehr Personen) am gleichen Tag Geburtstag

haben.

Grafische Darstellung Gh für die

Wahrscheinlichkeit, dass genau 2 von k Personen

am gleichen Tag Geburtstag haben

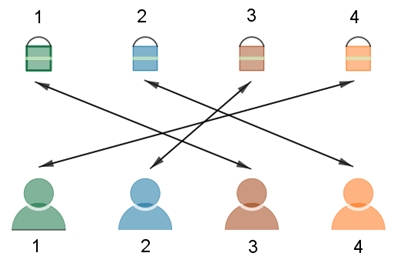

Das Wichteln-Paradoxon

Wichteln

ist ein vorweihnachtlicher Brauch, bei dem sich Jugendliche in

Jugendgruppen, in Schulklassen oder Arbeitskollegen gegenseitig beschenken.

Dabei sollen die Geschenke gesammelt und dann zufällig verteilt werden.

Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit,

dass keine Person ihr eigenes Geschenk erhält?

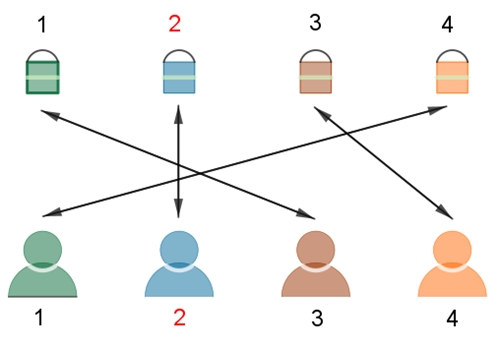

Beispiele einer zufälligen

Verteilung, im rechten Fall erhält die 2. Person ihr eigenes Geschenk

Bei der Lösung der Aufgabe geht es darum,

dass n Personen (1, 2, 3, …,n) n Geschenke (1, 2, 3, …,n) zufällig umkehrbar

eindeutig zugeordnet werden.

Eine Permutation z.B. der Zahlen

1, 2, 3, . . . , n gibt eine Anordnungsmöglichkeit der n verschiedenen

Zahlen an.

Die Anzahl aller möglichen Permutationen

(Anordnungen) werden durch die Fakultät i.Z. ! dargestellt:

n! = 1⸱2⸱3⸱. . .⸱n

Veranschaulichung z.B. der Permutation 1

⟶ 3, 2

⟶ 1, 3 ⟶ 2

In Zweizeilenform:

In Tupelschreibweise: (3, 1, 2), in obiger

linker Figur (3, 4, 2, 1), in rechter Figur (3, 2, 4, 1)

Der Fixpunkt einer Permutation ist

dadurch gekennzeichnet, dass bei der Tupelschreibweise an der i-ten Stelle

die Zahl i steht:

Beispiele in Tupelschreibweise, Fixpunkte

sind rot dargestellt:

n=1: 1! = 1

(1), 0%

fixpunktfrei

n=2: 2! = 2

(1,

2), (2, 1), 50% fixpunktfrei

n=3: 3! = 6

(1,

2, 3),

(1, 3, 2), (2, 1,

3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3,

2, 1): 33%

fixpunktfrei

n=4: 4! = 24

(1 ,2,

3, 4),

(1, 2,

4, 3), (1, 3, 2,

4), (1,

3, 4, 2), (1, 4, 2, 3), (1,

4, 3, 2),

9 von 24 sind fixpunktfrei, das sind 37,5% Allgemein gilt für die Anzahl der fixpunktfreien Permutationen in Abhängigkeit von n:

z.B: n=4: ! 4 = 24⸱(1

– 1 + 1/2 – 1/6 + 1/24) = 9 Für die Wahrscheinlichkeit der fixpunktfreien (fixpfr) Permutationen gilt dann in Abhängigkeit von n:

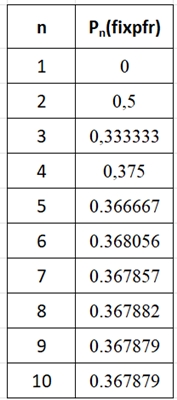

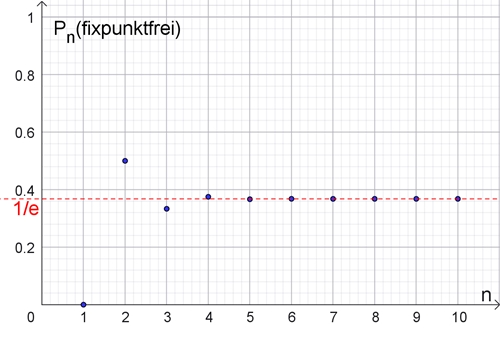

Tabelle für n

∊

{1, 2, 3, . . ., 10}

Es fällt auf, dass bereits bei n = 7 die Wahrscheinlichkeit für

eine fixpunktfreie Permutation dem Grenzwert sehr nahe kommt.

NR: Taylor-Reihe der

Exponentialfunktion

Für x = –1 folgt obiger Grenzwert.

Grafische Darstellung von Pn(fixpfr)

in Abhängigkeit von n

Übertragen auf das Ausgangsproblem gilt dann:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa

36,8% erhält bei mehr als 5 Personen keine Person ihr eigenes Geschenk.

Umgekehrt gilt mit einer

Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1 – 0,368 = 63,2% (Gegenwahrscheinlichkeit),

dass mindestens eine Person bei mehr als 5 Personen ihr eigenes Geschenk

erhält.

Das Ergebnis ist verblüffend und zählt zu den

Paradoxien der Wahrscheinlichkeit. |