|

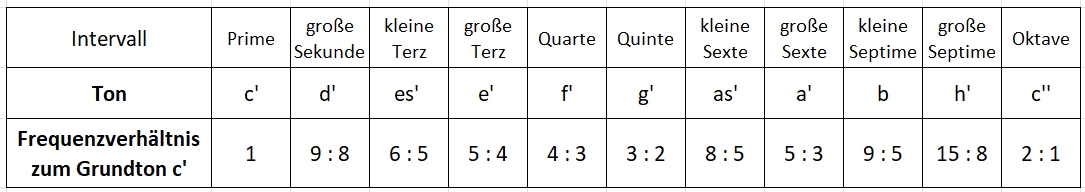

Tonhöhen und Intervalle in der Musik Intervalle in reiner Stimmung

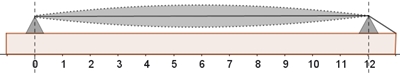

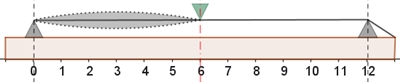

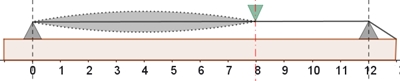

Unter einem Intervall versteht man in der Musik den Tonhöhenabstand zweier

Töne.

Bereits Pythagoras (ca. 570 - 500 v. Chr.)

erkannte, dass wohltönende Intervalle ein ganzzahliges Verhältnis der

Saitenlänge eines schwingenden Saitenteils zur ganzen Saitenlänge

eines Monochords haben.

Ton

Saitenlängenverhältnis

Monochord

Frequenzverhältnis

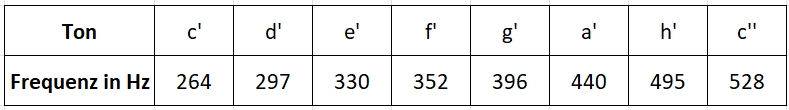

Eine Seite, die den Ton c‘ erzeugt, schwingt 264-mal pro Sekunde, d.h. der

Ton c‘ hat damit eine Frequenz von 264 Hz (Hertz). Die Oktave c‘‘ hat dann

die Frequenz 528 Hz.

Bemerkung: Statt c‘, c'', ... wird auch c1,

c2,

... verwendet.

Intervalle bei der Tonleiter in C-Dur und c-Moll

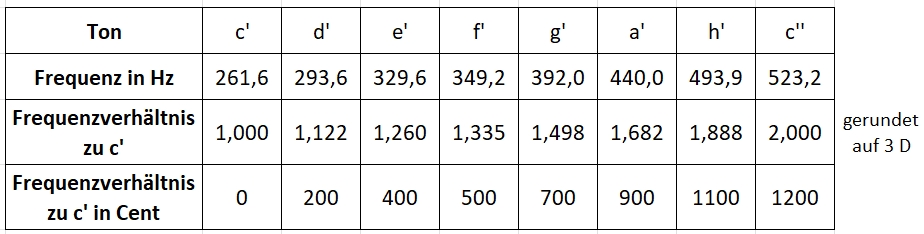

Bei der reinen Stimmung stehen die Intervalle in ganzzahligen Verhältnissen. Frequenzen der C-Dur Tonleiter in reiner Stimmung mit Grundton c‘

NR: 9/8⸱264 = 297, 5/4⸱264 = 330, 4/3⸱264 = 352, 3/2⸱264 = 396, 5/3⸱264

= 440, 15/8⸱264 = 495

Als reine Stimmung wird ein musikalisches Tonsystem bezeichnet, bei

dem die Dur- und Molldreiklänge nur reine Quinten (mit dem

Frequenzverhältnis 3/2) und reine Terzen (mit den

Frequenzverhältnissen 5/4 und 6/5) enthalten.

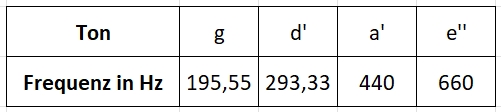

Die quintenreine (pythagoräische) Stimmung ist dadurch

gekennzeichnet, dass die Stimmung durch reine Quinten gegeben ist. Dies ist

z.B. bei Streichinstrumenten der Fall.

Die Geige wird normalerweise auf den Kammerton a‘ = 440 Hz gestimmt. Dann

hat das darüberliegende e‘‘ = 660 Hz (Frequenzverhältnis 3/2), das

darunterliegende Geigen-d‘ = 293,33.. Hz und das tiefe Geigen-g = 195,55..

Hz.

Bei der C-Dur Tonleiter gilt: e‘‘/a‘ = 660/440 = 1,5, a‘/d‘ = 440/297

≈ 1,48, d‘/g =

297/198 = 1,5

Bei der Violine ist das Frequenzverhältnis zum jeweils vorhergehenden Ton 3

: 2.

NR: e‘‘/a‘ = 660/440 = 1,5, a‘/d‘ = 440/293,333...

=

1,5, d‘/g = 293,33.../195,555... = 1,5

Hier zeigt sich ein Widerspruch bei reiner Stimmung vom Grundton c‘ bzw. vom

Grundton g ausgehend. Die reine Stimmung kann nicht für alle Tonarten

gelten. Intervalle in mitteltöniger Stimmung

Von ca.

1550 bis 1750 waren bei Tasteninstrumenten mitteltönige Stimmungen üblich.

Ihr Charakteristikum sind acht etwa gleich gut und vier schlecht klingende

Moll- bzw. Durtonarten. Eine der schlecht klingenden Tonarten beinhaltet

eine sehr stark verstimmte Quinte, die sogenannte Wolfsquinte.

Die 1/4-Komma-mitteltönigen Stimmung ist eine verbreitete Form der

mitteltönigen Stimmung. Die wichtigsten Intervalle, wie Quinten, sind

relativ rein gestimmt, acht große Terzen in den wohlklingenden Tonarten sind

auch rein. Der Ganzton entspricht bei dieser Stimmung dem Mittel von großem

und kleinem Ganzton der reinen Stimmung (daher der Name). Intervalle in wohltemperierter und gleichstufiger Stimmung

Als wohltemperierte Stimmung bezeichnet man ein temperiertes

Stimmungssystem für Musikinstrumente mit festgelegten Tonhöhen, z.B bei

Klavier und Orgel, welche die Verwendung aller Tonarten ermöglicht im

Unterschied zur reinen Stimmung.

Erstmals belegt ist diese Stimmung für die 1668–1673 von Christian Förner

(1609 – 1678) erbaute Förner-Orgel. Andreas Werckmeister (1645 –

1706) veröffentlichte 1681 die erste Beschreibung verschiedenen Stimmungen,

auch der wohltemperierten Stimmung.

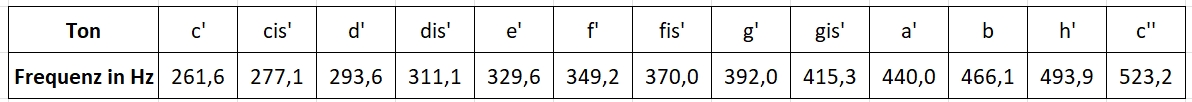

Die Tonfrequenz wird bei einem Halbtonschritt um den Faktor 1,059463 erhöht.

Nach 12 Halbtonschritten ergibt sich die zugehörige Oktave:

In der Musiktheorie gibt es den Begriff Cent.

100 Cent ist das Frequenzverhältnis eines gleichstufigen Halbtons.

Es gilt: 1 Cent =

2 1/1200 ≈ 1,000577789,

100 Cent = 2

100/1200

= 2 1/12 ≈ 1,059463,

1200 Cent = 2 1200/1200

= 2, 0 Cent = 2

0/1200 = 20 = 1.

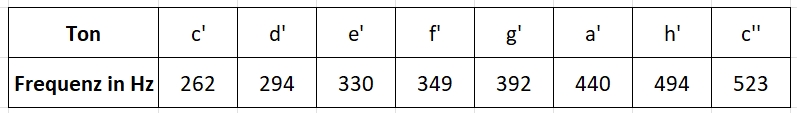

Die 12 Töne von c‘ bis c‘‘ in gleichstufiger Stimmung mit a‘ = 440 Hz

Bei der gleichstufigen Stimmung bleibt die Oktavenreinheit erhalten, während

alle anderen Intervalle geringfügig verändert werden.

Die C-Dur Tonleiter in Hz und Cent

Die Frequenzverhältnisse in Cent werden addiert, während die zugehörigen

einfachen Frequenzverhältnisse multipliziert werden.

Cent1 + Cent2 = 2 (Cent1 + Cent2)/1200 = 2 Cent1/1200

⸱ 2 Cent2/1200 (1.

Potenzgesetz)

Beispiel: 200 + 500 = 700 oder 1,122⸱1,335 = 1,498 (3 D)

Eine gleichstufige Stimmung berechnete 1584 als erster der Chinese

Chu-Tsai-yü (1536 – 1610). Der italienische Kapellmeister Gioseffo

Zarlino (1517 – 1590) entwickelte 1588 eine geometrische Darstellung der

gleichstufigen Stimmung.

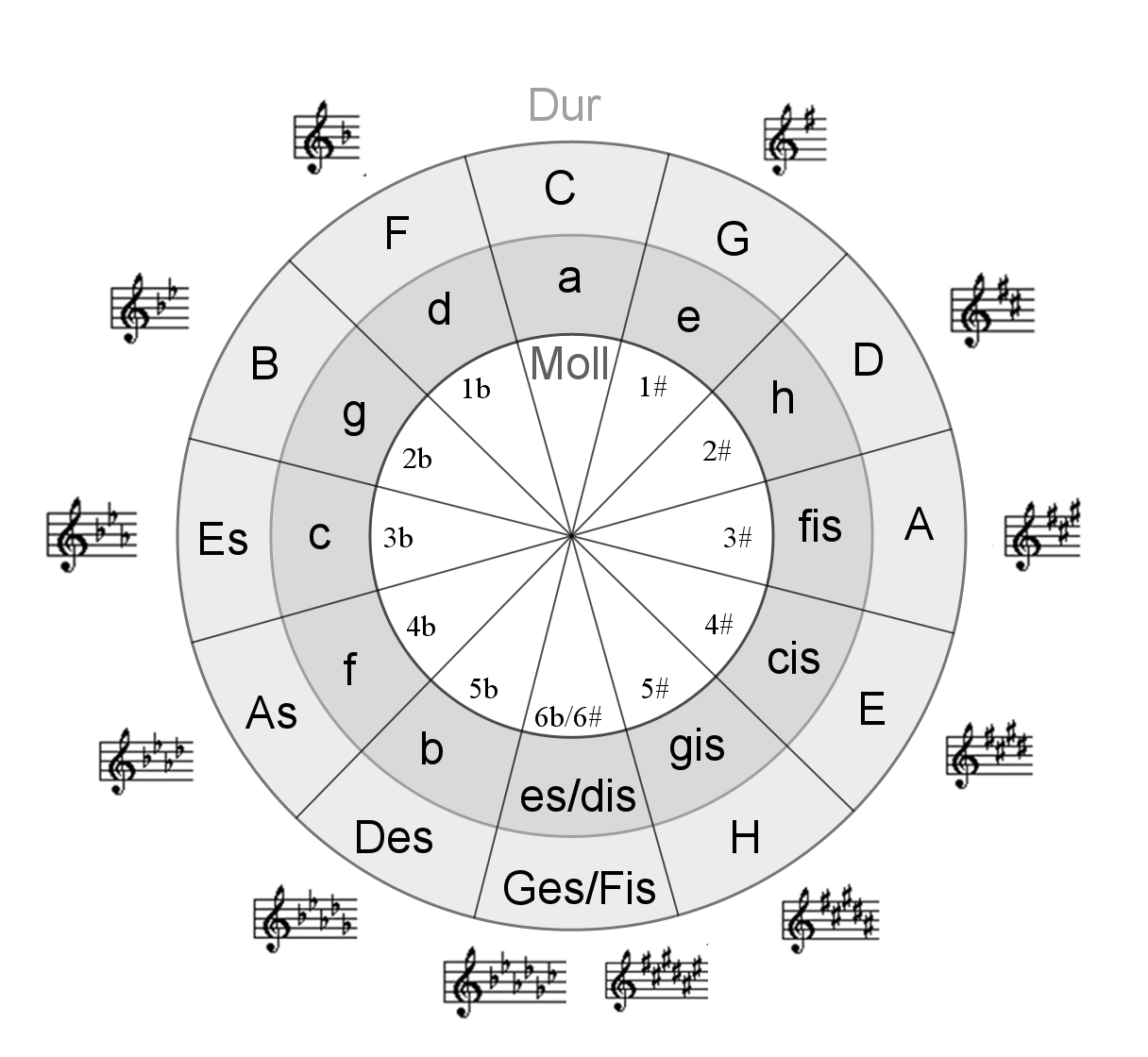

Der Quintenzirkel

Auf dem äußeren Kreis stehen die Dur-Tonarten, im inneren Kreis die

Moll-Tonarten mit der gleichen Anzahl an Vorzeichen. Die Paralleltonarten

sind jeweils eine kleine Terz tiefer.

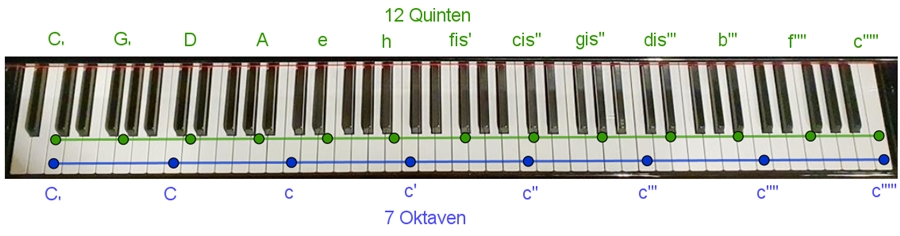

Nach 12 aufeinander folgende Quinten von C-Dur ausgehend entsteht ein

7 Oktaven höheres C-Dur. An der Klaviertastatur kann dies schön veranschaulicht werden.

Das pythagoräische Komma

12 aufeinanderfolgende Quinten und 7 aufeinanderfolgende Oktaven müssten vom

gleichen Grundton ausgehend wieder den gleichen Ton ergeben.

Dies ist nicht der Fall, wie folgende Rechnung zeigt: 1,5 12 ≈ 129,746; 27 = 128

Die Differenz 129,746 – 128

≈ 1,746 heißt

pythagoräisches Komma.

Dies ist der Grund, weshalb Tasteninstrumente mit 12 Halbtönen pro Oktave

nicht in allen Tonarten in reinen Intervallen gespielt werden können.

Deshalb wurde die wohltemperierte und gleichstufige Stimmung

entwickelt.

Durch die gleichstufige Stimmung wird das Pythagoräische Komma, das

zwischen der 12. Quinte und der 7. Oktave über einem Ton besteht,

ausgeglichen.

Zurück Zurück zur Startseite |

1

1 2 : 1

2 : 1 3 : 2

3 : 2 4 : 3

4 : 3 5 : 4

5 : 4